Le salon des Solutions

environnementales & énergétique du

Grand Est

Les Actualités

La géothermie de surface, une énergie locale et discrète qui produit du chaud et du froid

06/05/2025

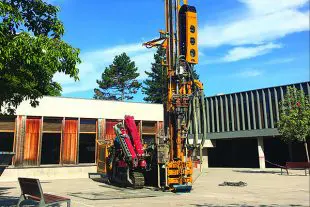

Parmi les contraintes techniques, les sondes ne doivent occuper qu’un espace de 25 mètres carrés en surface, et, comme ailleurs, se disperser sur un large périmètre en profondeur pour capter les calories sans épuiser le sous-sol. Storengy

La géothermie est une énergie renouvelable, locale, disponible en permanence, réduisant le coût et l’impact environnemental du chauffage et du refroidissement. Les métropoles et les syndicats d’énergie conduisent des projets de toutes tailles pour les communes qui veulent chauffer et rafraîchir écoles, piscines, logements… Les investissements coûtent cher, mais sont largement subventionnés, notamment par l’Ademe, et portés par des structures intercommunales.

Chiffres-clés : 85 % du territoire français disposent d’un gisement de géothermie de surface, selon le BRGM, un potentiel largement sous-exploité, aux dires de l’Ademe.

Hombleux (1 200 hab., Somme) s’est mise il y a peu à la géothermie : sept sondes ont été installées, allant jusqu’à une profondeur de 150 mètres chacune. Elles sont raccordées à deux pompes à chaleur, qui permettent de chauffer la mairie, l’école élémentaire, le service périscolaire et la salle des fêtes, soit un total de 1 500 mètres carrés. De quoi remplacer des chaudières au fuel, coûteuses et polluantes.

Les promesses du sous-sol pour une ville durable

« Comparée à la biomasse ou au gaz, c’est l’énergie la plus rentable pour ce projet : l’investissement initial est élevé, mais le retour sur investissement est le plus rapide et les coûts d’exploitation sont bas. Pour 1 kilowattheure électrique consommé , l’installation fournit jusqu’à 4 kWh de chauffage grâce à la chaleur extraite du sous-sol », souligne Gilles Stoter, directeur adjoint « transition et efficacité énergétique » de Territoire d’énergie Somme (TE 80, 764 communes, 12 EPCI, 400 000 hab.), syndicat intercommunal qui a conduit ce projet. Pour financer cet investissement (617 000 euros HT), le syndicat a fait appel aux aides de l’Etat fléchées vers les collectivités (37 %), au fonds chaleur de l’Ademe (15 %), à la région Hauts-de-France (11 %), sans compter sa propre participation (15 %). Avec des résultats tangibles : un taux de couverture énergétique de 80 % et une baisse de 40 tonnes par an des émissions de gaz à effet de serre. « C’est une énergie renouvelable, locale, disponible en permanence et discrète parce que l’équipement est installé en sous-sol », loue Gilles Stoter.

Aucun conflit d’usage

Des arguments qui ont récemment amené des dizaines de collectivités de toutes tailles à opter pour cette formule, d’autant plus facilement que celles-ci disposent, à moins de 200 mètres de profondeur, de cette source d’énergie présente dans le sous-sol, et parfois – mais plus rarement – dans une nappe souterraine. Et « sans qu’il n’y ait de conflit d’usage de la ressource, à la différence de la biomasse qui nécessite de discuter avec la filière bois, les habitants, les chasseurs… » expose Guillaume Perrin, directeur d’Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (Actee). La promotion de la géothermie par l’Ademe, qui subventionne les investissements, et par les syndicats intercommunaux de distribution d’électricité et de gaz, tels que TE 80 avec lesquels elle a passé des conventions, a fini de les convaincre.

La métropole de Bordeaux (28 communes, 831 500 hab.), qui a longtemps misé sur la géothermie de profondeur pour puiser une eau très chaude à plusieurs centaines de mètres dans le sous-sol, a également pris ce tournant. Dans l’une de ses communes, Pessac (66 800 hab.), l’école Georges- Leygues est chauffée en hiver et rafraîchie en été grâce à la géothermie de surface. Dans la même ville, la piscine Cazalet, qui ouvrira ses portes cette année, bénéficiera aussi de cette énergie renouvelable.

Ces piscines qui ont adopté la géothermie de surface

« La durée de vie des installations géothermiques est de cinquante à cent ans, avec une maintenance moins chère que pour toute autre énergie », pointe Pierre Le Gal, chargé de mission « chaleur renouvelable » de Territoire d’énergie 44 (TE 44, 180 communes, 14 EPCI, 672 300 hab.), relais de l’Ademe Pays de la Loire. Parmi les projets en cours conduits par ce syndicat, celui de la ville de Donges (8 100 hab., Loire-Atlantique) est en train d’aboutir. La géothermie, avec huit sondes à 140 mètres de profondeur dans le granit du Massif armoricain, remplacera l’installation de gaz en fin de vie de la mairie. Là encore, « la consommation de chauffage sera divisée par trois ou quatre et l’émission de gaz à effet de serre diminuée de 80 % », détaille Vivien Cluseau, conseiller en maîtrise de l’énergie de TE 44.

En centre-bourg

Dans les Alpes, la ville de Vétraz-Monthoux (9 900 hab., Haute-Savoie) a aussi permis, en début d’année, le déploiement d’un grand chantier dans son centre-bourg cossu, sous la conduite de la régie Syan’chaleur, émanation du syndicat d’énergie Syane (300 collectivités adhérentes, 841 500 hab.). L’objectif est d’installer, dans le sous-sol, 21 sondes de moins de 200 mètres de profondeur, destinées à alimenter un réseau de chaleur pour un ensemble de 10 000 mètres carrés, aux deux tiers communaux : mairie, groupe scolaire, cantine, crèche, centre de santé, espace culturel… l’autre tiers étant constitué de logements neufs. L’investissement de 1,5 million d’euros HT, pour les forages, les pompes à chaleur et le réseau de chaleur, vise à produire 500 mégawattheures annuels, soit 90 % des besoins en chauffage.

Avec cet avantage, le dispositif sera réversible : « L’été, pour rafraîchir les bâtiments, c’est de l’eau froide qui circulera dans le réseau », explique Fabien Challeat, directeur des services techniques de Syane. « C’est quasiment gratuit et utile en cas de canicules, amenées à s’amplifier à cause du réchauffement climatique », précise-t-il. Parmi les contraintes techniques, les sondes ne doivent occuper qu’un espace de 25 mètres carrés en surface, et, comme ailleurs, se disperser sur un large périmètre en profondeur pour capter les calories sans épuiser le sous-sol.

Creusés à 120 mètres de profondeur, deux puits alimentent le réseau

En 2024, a été créée, à Montpellier (302 500 hab., Hérault), une grande centrale géothermique sur nappe, destinée à chauffer en hiver et rafraîchir en été un nouveau quartier, Cambacérès, qui pourrait accueillir, à terme, 450 000 mètres carrés de bâtiments tertiaires. A l’origine de cette initiative, Altémed, l’aménageur de la métropole de Montpellier. Il a d’abord confié au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) une étude sur la nappe d’eau superficielle qui ...