Le salon des Solutions

environnementales & énergétique du

Sud-Ouest

Les Actualités

Déclin des insectes : « Le monde ne fonctionnera pas sans eux »

25/09/2023

Les insectes représentent 70 % des espèces vivantes. | ARCHIVES THIERRY CREUX, OUEST-FRANCE

Les insectes représentent 70 % des espèces vivantes mais leurs populations déclinent de façon inquiétante partout dans le monde. Les causes sont connues : perte d’habitat, pesticides, pollution lumineuse… Et les remèdes aussi, assure le scientifique britannique Dave Goulso

Enseignant de l’université du Sussex, au Royaume-Uni, et spécialiste reconnu des abeilles et des bourdons, Dave Goulson, 57 ans, est un infatigable ambassadeur des insectes. Il a publié au printemps un livre pour alerter sur le déclin de nombreuses populations d’insectes partout sur la Planète.

Au cours d’un long entretien accordé à Ouest-France, il détaille l’importance des insectes dans le monde du vivant, les risques à les voir disparaître et la façon dont on peut rapidement enrayer leur déclin.

De quand date votre fascination pour les insectes ?

À 5 ou 6 ans, j’avais trouvé des chenilles sur le chemin de l’école et je les ai mises dans ma boîte à lunch vide. Je les ai rapportées à la maison et elles se sont transformées en de magnifiques papillons de nuit rouge et noir. Je me suis dit que c’était incroyable. La plupart des jeunes enfants, s’ils en ont l’occasion, adorent les insectes. Ils adorent les attraper, les regarder, les garder dans un pot de confiture sur le rebord de la fenêtre de leur chambre et leur donner un nom. Cette fascination est restée. J’ai beaucoup de chance : je vis du hobby que j’avais quand j’étais enfant.

D’autres adultes semblent moins fascinés…

Oui, c’est étrange. En grandissant, les gens deviennent souvent effrayés par les insectes. La plupart réagissent à tout ce qui vole près d’eux en essayant de le tuer, ce que je trouve vraiment triste.

Vous ne pouvez pas nier que certains insectes nous rendent malades ou attaquent nos potagers…

Je cultive des légumes aussi, et ils m’agacent, je dois l’avouer. Mais je pense que nous devrions essayer d’être plus tolérants envers le reste de la vie sur cette planète. Nous pouvons être des créatures très égoïstes. Si quelque chose nous dérange ne serait-ce qu’un peu, nous le tuons, nous le détruisons, nous lui enlevons sa maison. Le fait que nous soyons la créature la plus intelligente et la plus puissante sur la Planète ne nous donne pas le droit d’exterminer les autres. Nous devrions plutôt les protéger. Je pense que mon rôle dans la vie est d’essayer d’être un ambassadeur des insectes (rires).

Quelle est la place des insectes dans le monde vivant ?

Les insectes existent depuis 480 millions d’années et se distinguent par des formes et des particularités incroyables, comme la métamorphose de la chenille au papillon. Ils constituent la grande majorité des espèces connues sur notre planète, environ 70 % de toutes les espèces que nous connaissons sont des insectes. Il y a donc plus d’un million d’espèces d’insectes connues. Et l’on soupçonne que plusieurs autres millions de nouveaux insectes sont encore à découvrir. Bien que la plupart des gens n’y prêtent pas attention, parce qu’ils sont petits, ils sont très importants.

Quels sont les grands services que les insectes rendent aux écosystèmes ?

Ils servent de nourriture à de nombreuses créatures plus grandes, comme les oiseaux, les chauves-souris, un grand nombre de poissons et d’amphibiens, comme les grenouilles et les crapauds. Si les insectes s’en vont, ils s’en iront aussi…

Et bien sûr, ils jouent aussi des rôles importants, comme la pollinisation. Les trois quarts des plantes cultivées dans la nature ne donneraient pas de bonnes récoltes sans les insectes pollinisateurs. Il s’agit de la plupart des fruits et légumes que nous aimons manger. Même des produits comme le café et le chocolat dépendent des pollinisateurs.

Les insectes font aussi beaucoup d’autres choses. Ils recyclent des éléments tels que des déjections animales, des cadavres, des feuilles, des troncs d’arbres, etc. Ils maintiennent le sol en bonne santé, distribuent les graines, luttent contre les parasites des cultures…

L’insecte est l’ami de tous les agriculteurs, mais certains refuseraient de le savoir ?

Un exemple parmi tant d’autres : le bousier, ce coléoptère coprophage qui élimine les bouses de vaches. En Europe, nous considérons que cela va de soi, parce que cela s’est toujours produit. Il a fallu que des fermiers importent des bovins en Australie, pour que tout le monde se rende compte de l’utilité de cet insecte, là-bas. Il n’existait pas d’espèce spécialisée pour digérer les bouses de vache sur ce continent. Les agriculteurs, dont les champs étaient couverts de déjections au point de menacer la survie de leurs bêtes, ont dû s’associer à des entomologistes pour importer des bousiers d’Afrique du Sud.

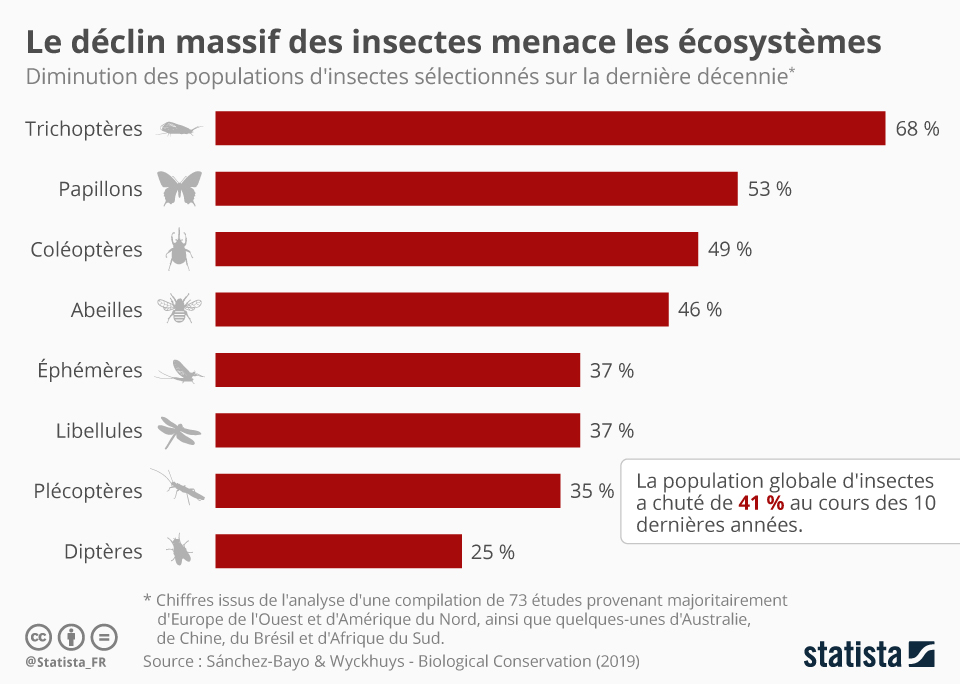

Deux études allemandes, en 2017 et 2019 ont montré un déclin alarmant des insectes. Les scientifiques peuvent-ils mesurer exactement son ampleur ?

C’est très difficile. Il y a tellement de types d’insectes différents et nous manquons de données pour beaucoup d’entre eux. Mais tous ceux sur lesquels nous disposons d’informations déclinent, presque tous à des rythmes différents selon le pays qui les a étudiés et le groupe d’insectes considéré. Par exemple, les papillons sont suivis de près dans de nombreux pays européens et en Amérique du Nord, et nous savons qu’ils ont décliné de façon spectaculaire : 97 % pour une espèce de papillon monarque de l’Ouest américain. La dernière étude scientifique publiée l’an passé a estimé que les populations d’insectes diminuent globalement de 1 à 2 % par an. Cela ne paraît pas énorme, mais quand on pense que ces déclins durent peut-être depuis quatre-vingts ans, cela commence à devenir plus inquiétant.

A-t-on une idée du nombre d’espèces d’insectes déjà disparues ?

Si les éléphants disparaissaient, on en serait sûrs, car ils sont assez faciles à repérer. Mais si un petit insecte d’un centimètre s’éteint, comment pourrions-nous le savoir ? Comment le saurons-nous jamais ? Les scientifiques ont essayé d’estimer les taux globaux d’extinction, et nous pensons qu’actuellement les espèces disparaissent à un rythme peut-être mille fois supérieur au taux historique moyen. Mais il s’agit là d’une estimation très grossière.

Quelles sont les principales causes de ce déclin ?

Historiquement, c’est la perte d’habitat : l’abattage des forêts, le labourage des prairies, l’assèchement des marais et des lacs… Mais l’un des moteurs de cette perte d’habitat a été l’industrialisation de l’agriculture et la tendance à agrandir les champs, à défricher davantage de terres pour l’agriculture, ce qui se produit encore dans des endroits comme le Brésil, où l’on défriche des forêts tropicales pour cultiver du soja, élever du bétail ou planter des palmiers à huile.

L’agriculture industrialisée s’est accompagnée d’une utilisation massive de pesticides, qui est devenue la norme dans les exploitations agricoles du monde entier. Cela inclut les insecticides, qui tuent évidemment les insectes. C’est leur raison d’être. À l’heure actuelle, nous utilisons environ quatre millions de tonnes de pesticides par an (près d’un demi-kilo par Terrien par an, N.D.L.R.). Cette quantité n’a cessé d’augmenter depuis 1940, date à laquelle nous avons commencé à utiliser des pesticides. Il s’agit avec certitude d’un facteur important.

Quelles sont les autres ?

Les insectes sont confrontés à de nombreux autres problèmes d’origine humaine. Le changement climatique commence à avoir un impact. La pollution lumineuse a des effets. Certaines espèces envahissantes posent des problèmes aux insectes. Certaines sont des insectes, ce qui est un peu ironique. Le frelon asiatique, qui se répand actuellement en France, en est un bon exemple. La combinaison de tous ces facteurs fait que les insectes ont du mal à faire face à la situation.

Est-il vrai de dire que nous ne pourrions pas survivre sans les insectes ?

Je pense que n’importe quel scientifique serait d’accord pour dire que le monde ne fonctionnerait pas sans les insectes. Sans eux, les écosystèmes s’arrêteraient. Nous ne pourrions pas survivre à cela. Les rendements agricoles seraient beaucoup plus faibles. La nourriture manquerait. Si les insectes continuaient à décliner et que les rendements des cultures diminuaient en conséquence, ces deux phénomènes entreraient en collision avec l’augmentation de la population humaine, très rapide actuellement. Nous ne pourrions pas survivre. C’est la vérité. Alors, aimez-les ou ne les aimez pas. Mais nous avons besoin d’eux.

En dénonçant les pesticides en tant que scientifique, vous avez été ciblé par une campagne de désinformation. Comment ?

Elle a surtout pris la forme d’attaques en ligne, sur des blogs, des médias et des réseaux sociaux, de la part de gens qui se comportent de manière désagréable. Très désagréable. Ils critiquent la science, disent que nous avons inventé des données et prétendent que nous sommes payés par des organisations écologistes pour dire ce qu’elles veulent. Ce fut un tir de barrage de critiques. Ça a été un choc au début. Je m’y suis un peu habitué maintenant, mais oui, il faut avoir la peau dure.

Les mêmes tactiques ont été utilisées en 1962 contre Rachel Carson (1), la première à alerter sur l’effet des pesticides. Elle était bien seule et cela a dû être très stressant. Aujourd’hui, de nombreux scientifiques sont prêts à dire que les pesticides contribuent à de nombreux dommages environnementaux. Ce qui est rassurant. Mais c’est toujours désagréable.

Trouvez-vous que l’agriculture se remet en question et se montre à la hauteur des enjeux ?

Protéger la nature est l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’espèce. Comment nourrir dix milliards de personnes ? Comment nourrir ces gens sans détruire la planète ? Jusqu’à présent, toute cette évolution vers une agriculture de plus en plus industrialisée a fait d’énormes dégâts. C’est le plus grand facteur de perte de biodiversité. Elle contribue fortement au changement climatique. Et elle endommage les sols. Et nous en avons besoin, des sols. Nos enfants en auront besoin. Nous ne pouvons pas endommager quelque chose qu’il faut des milliers d’années pour remplacer. Nous devons donc nous orienter vers une agriculture durable qui, à mon avis, nécessite une utilisation beaucoup plus réduite des pesticides.

C’est ce que propose l’Union européenne…

Il est passionnant de voir qu’en Europe, cette stratégie « de la ferme à la table » a été promue mais s’avère difficile à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d’opposition de la part de l’industrie, et je soupçonne qu’elle ne sera pas aussi efficace que je l’aurais espéré. Mais c’est au moins une tentative de la part des politiciens et elle va dans la bonne direction.

Malheureusement, l’Europe est vraiment la seule à le faire. La Grande-Bretagne n’a pas fixé d’objectifs de réduction des pesticides. Les États-Unis sont à mille lieues de s’en fixer, et le reste du monde continue d’utiliser de la chimie. C’est assez frustrant. L’une des hypocrisies du monde moderne, c’est qu’en Europe, nous avons interdit de nombreux pesticides et nous essayons d’en réduire l’utilisation. Mais nous sommes très heureux que des entreprises européennes fabriquent ces pesticides et en vendent aux pays en développement.

La France dispose aussi d’une loi qui bannit les pesticides dans les espaces publics des villes…

La France est le seul pays au monde à avoir cette loi. Il y a des initiatives en Grande-Bretagne et dans beaucoup d’autres pays, où des régions se sont déclarées sans pesticide, mais il n’y a pas de politique nationale comme celle-là, à part en France. Or je le répète en conférence : si Paris peut le faire, Londres aussi.

Seriez-vous moins prophète dans votre propre pays ? Nous avons cru observer du changement dans vos célèbres gazons anglais…

(Rires) C’est une période intéressante. Je pense que le jardin, anglais notamment, vit une période ambivalente. D’un côté, il y a un fort mouvement vers les jardins plus sauvages et accueillants pour les insectes. La grande campagne appelée No Mow May (pas de tonte en mai, lancée en 2018) pour essayer d’inciter les gens à ne pas couper la végétation, au printemps. Cette campagne a remporté un franc succès, mais il y a encore des problèmes. Des Anglais veulent toujours quelque chose qui ressemble à un court de tennis de Wimbledon. Ou pire encore : le gazon en plastique. Une étude récente a montré que 8 % des jardins anglais sont désormais équipés de pelouses en plastique. Absolument hideux.

Si certaines personnes ont compris le message et font de grandes choses, d’autres non. Il y a donc une sorte de bataille qui se joue, je pense, pour l’âme des jardiniers en ce moment. Je ne suis pas tout à fait sûr de qui va gagner…

Malgré tout, votre livre reste très optimiste…

Il y avait un réel danger qu’il soit vraiment déprimant. Mais l’intérêt de dire aux gens les mauvaises nouvelles, c’est de les motiver à faire quelque chose. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste encore beaucoup d’insectes et qu’ils peuvent se rétablir très rapidement si nous nous en occupons, bien plus rapidement que les rhinocéros ou les pandas géants. Les insectes pourraient revenir en une année ou deux, si nous nous impliquons pour les aider dans nos parcs et nos jardins. Il suffit donc de faire des choses simples, comme ne pas utiliser de pesticides, faire pousser des fleurs sauvages, ne pas tondre le gazon… Tout le monde peut le faire.

Il n’est donc pas trop tard ?

Les insectes existent depuis 480 millions d’années et ont survécu à toutes les extinctions massives qui se sont produites auparavant, y compris celle qui a anéanti les dinosaures. Je suis sûr que certains insectes survivront également aux humains. Certains insectes sont très résistants et adaptables. Mais malheureusement, ceux que nous apprécions le plus, les beaux insectes, les abeilles qui pollinisent nos cultures, ne sont pas aussi adaptables et ce sont eux qui sont en difficulté.

À lire :

Terre silencieuse (empêcher l’extinction des insectes), de Dave Goulson, 388 pages, Editions du Rouergue.

(1) Printemps silencieux, de Rachel Carson (biologiste américaine), Wildproject (poche). Premier ouvrage sur le scandale des pesticides ; il a entraîné l’interdiction du DDT aux États-Unis.